Place aux illustrations !

A peine les premiers jets de l’écrit sont-ils réalisés et entérinés, que déjà le biographe s’applique à en renforcer le message, à en soigner le scénario.

Les illustrations arrivent alors à point nommé. En règle générale, elles prennent la forme de photographies. Mais des gravures, des dessins, des reproductions de documents authentiques, peuvent largement trouver leur place au sein d’un ouvrage.

Sans être obligatoires, les images différent des mots. Elles complètent, réorientent le regard et le sujet. Souvent polysémiques, les images donnent à voir ce que le texte raconte. Aussi, doivent-elles être choisies avec justesse ! Si l’illustration contient trop d’éléments visuels, elle risque de détourner l’attention du lecteur. Ainsi Stephen King met-il en garde quand il déclare que « Les mots sont le texte, les illustrations le contexte. » De fait, une illustration doit rester un élément du décor et être au service du texte.

En revanche, pour un écrit professionnel, comme un rapport, un mémoire, ou un compte-rendu, l’ajout d’illustrations est fortement recommandé. Les graphiques et autres schémas éclairent le sens et fournissent des repères au lecteur. Souvent d’ailleurs, ces illustrations sont légendées.

Les différentes fonctions de l’illustration

Que ce soit dans un texte jalonnant la vie d’une personne, ou l’évolution d’une entreprise, ou encore le déroulement d’un événement spécifique, les illustrations complètent les informations fournies, rendant ainsi la lecture plus immersive.

Ainsi, fréquemment, les photographies de l’enfance, ou des générations précédentes situent la personne dans son époque. A partir de clichés en couleur, mais également en sépia ou noir et blanc, des passerelles avec des contextes historiques se concrétisent.

Tels des tremplins à la discussion, ces instantanés figés de personnes en costumes ou de scènes de la vie typiques de l’époque, animent le propos. Ils encouragent les échanges entre les générations, ravivant du même coup, tous les trésors de la vie enfouis par le temps qui passe.

Dans le cadre d’un écrit relatif à l’histoire d’une collectivité par exemple, les illustrations sont là pour révéler l’environnement, pour expliquer les aspects adjacents à l’activité. A grand renfort de schémas ou de graphiques, voire des statistiques, ces illustrations éclaircissent le récit.

Par ailleurs, si écrire, c’est dessiner une émotion à travers les mots, l’exercice n’en est pas toujours aisé. De manière efficace, les illustrations visent alors à les rendre plus compréhensibles. Là où d’un clic, un portrait ou un plan large immortaliserait les moments de joie, ou de tristesse, là où un gros plan figerait pour l’éternité une expression faciale, mille mots auraient été probablement nécessaires.

Enfin les illustrations offrent une pause visuelle dans la lecture. Les unes avec les autres, en synergie, les mots et les images interfèrent, donnant des histoires captivantes. Offrant ainsi plusieurs niveaux de lecture. En conséquence, un équilibre entre ces deux signifiants est à trouver, en fonction du contexte et de l’intention.

Libérons nos images…

Pour qui veut écrire sur soi, se raconter, le plus dur est souvent de libérer le geste graphique. Qui n’a jamais griffonné sur un coin de feuille, une phrase, un trait d’esprit, avec l’espoir de revenir, un jour, dessus ? Hélas l’entreprise n’est pas toujours couronnée de succès. On sursoit, on remet à plus tard, on oublie… Mais parfois, pour sortir de la page blanche, le recours aux images se révèle opportun. Et là, bingo ! On est tranquille, les supports de ces images ne manquent pas. Leur évolution est quasi permanente.

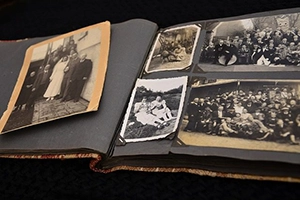

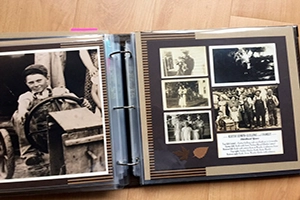

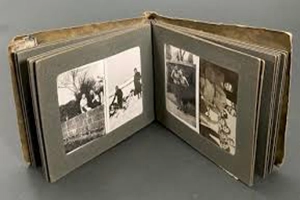

A l’exemple des albums photos qui ont longtemps garni les étagères des maisons. Depuis les inventions de Nièpce et de Daguerre, on ne compte plus les fervents collectionneurs de clichés. Qu’ils soient à pages traditionnelles, avec pergamines en papier cristal pour séparer les feuillets ou qu’ils soient à pages adhésives, à spirales cachées ou apparentes, reliés en accordéon ou par anneaux, ces objets-collecteurs accueillent depuis toujours, les histoires familiales. Toutefois, si ces albums n’ont pas totalement disparu, constatons que leur consultation devient moins fréquente.

Pourtant, le charme n’a pas varié d’un iota. Dès leur ouverture, des souvenirs communs se réveillent, générant de la joie souvent, de la nostalgie parfois, et des discussions croisées toujours. La présence ou non de légende vient d’ailleurs renforcer la personnalisation de l’auteur. Là encore, même si la tendance est à la variété, remarquons que l’écriture manuelle, avec ses pleins et ses déliés, s’y taille encore une place privilégiée.

Souvent prétextes au partage entre les générations, ces albums photos regorgent de pépites photographiques. Classées par thèmes, par dates, par lieux de vacances, ou entreposées en vrac, elles ne demandent qu’à être sources de commentaires. Rien d’étonnant, donc, à ce que ces albums ressources soient maintes fois sollicités lors de la réalisation d’un écrit sur une personne, une région, ou encore un métier. Rien d’étonnant non plus à ce qu’ils soient convoqués en thérapie, pour aider certaines personnes à rétablir des connexions mémorielles, à exprimer des émotions.

Mais nos histoires ne patientent pas uniquement au dernier étage poussiéreux du domicile, ni sur des rayonnages brinquebalants au fin fond d’un couloir. Nos poches se comportent comme de véritables greniers portatifs. Elles aussi, abritent des souvenirs en pagaille. Avec l’avènement des smartphones, la mémoire y a trouvé un nouveau support. Les nombreux mitraillages photographiques de vacances, de voyages, de fêtes s’y stockent chronologiquement ou anarchiquement, avec ou sans données GPS. Puis… attendent patiemment l’approche furtive d’un doigt sur l’écran du smartphone pour enfin libérer l’histoire mémorielle de ces instants. Mais jusqu’à quand ? Pourquoi ?

L’obsolescence guette ces supports. L’effacement menace. Le trop plein réduit la sélection.

A l’inverse, le document papier demeure une valeur plus sûre dans le temps. Bien conservé, il peut être lu longtemps après. Moins volatile que le numérique, son support lui garantit de traverser plus aisément les générations.