Des mots pour le dire

Entretien après entretien, je prends des notes, j’écoute, je questionne, j’enregistre.

Une vingtaine d’heures d’entretiens peuvent être nécessaires pour la concrétisation d’une biographie de 150 à 200 pages environ. Bien sûr, cette durée sera variable selon l’ampleur du récit, selon la richesse des entrevues.

Dans chaque entretien, la protection de la vie privée de la personne interviewée est le centre de toutes les attentions. Elle ouvre volontairement ses portes personnelles. Il convient donc de ne pas déformer les témoignages, de ne pas divulguer les informations sur lesquelles on s’est engagé à ne rien écrire. (voir déontologie)

Les premiers entretiens semi-directifs à réponse libre servent à recueillir « en vrac » la mémoire. La personne interviewée livre ses souvenirs sans hiérarchie, en toute confiance. Viendront ensuite des questionnements plus ciblés où il s’agira alors d’approfondir des points précis de certains souvenirs ou de creuser certaine tranche de la vie du protagoniste.

Après chaque entretien, je réalise la transcription littéraire, je vérifie les dates, les éléments historiques, les lieux géographiques. J’enrichis le langage, j’organise le propos sans pour autant modifier les phrases et expressions favorites. Ainsi, lors de la rencontre suivante, l’état d’avancement de votre manuscrit en l’état sera soumis à la relecture. Au fur et à mesure, le chapitre en cours prendra forme. Toutefois, il pourra encore à tout moment, être corrigé, modifié, enrichi de photos, de lettres, de dessins, de poèmes…

Raconter sa vie, c’est rétablir des passerelles entre les générations, entre les pairs, entre les événements. Les va-et-vient y sont monnaie courante. Si les transcriptions donnent un habillage aux phrases orales, faire l’expérience de l’écriture favorise ce retour sur soi et encourage une certaine clarification des émotions et des pensées.

Par l’échange autour de ces transcriptions, les mots permettent de créer des liens significatifs entre les idées. « J’ai oublié de parler de cela », « faites moi penser à ça ! » Phrases maintes fois entendues lors d’entretiens. Heureusement, tant que les mots ne se sont pas encrés, rien n’est perdu !

Avec ces temps de rencontre, c’est la possibilité d’enfin libérer les mots sur ces horizons enfouis ou oubliés, qui ne demandent qu’à être organisés, hiérarchisés, précisés.

Collecteur de mémoires

Un biographe est un collecteur de mémoires. A sa manière, chacune de ces données recueillies viendra enrichir le patrimoine personnel, national, mondial peut-être. Mais humain, sans nul doute !

Si la réalisation des biographies a longtemps été cantonnée aux personnes d’un certain âge, ou encore, à des personnalités connues (monde politique, des arts, du sport…), elle touche maintenant toutes les tranches d’âges. La demande de texte long sur une thématique particulière (voyage, exploit personnel, métier, événement…) diversifie les entrées.

Derrière chacune d’elles, il y a la volonté de verser un élément personnel à la connaissance patrimoniale, de transmettre sa mémoire ou encore de se développer personnellement.

Pour l’aider dans cette quête, le biographe se doit :

– d’aller vers l’autre,

– de créer du lien inter générationnel,

– de collecter les souvenirs, des jeunes et des moins jeunes,

– de lutter à sa manière contre une certaine forme d’isolement,

– de permettre aux aînés de se valoriser en jouant un rôle actif ,

– de mettre en avant le savoir construit et emmagasiné par l’expérience,

– de traduire sans le dénaturer, l’esprit famille, rural ou citadin,

– de promouvoir l’humain,

– de participer à l’enrichissement de notre histoire, de notre patrimoine et à sa transmission aux générations futures.

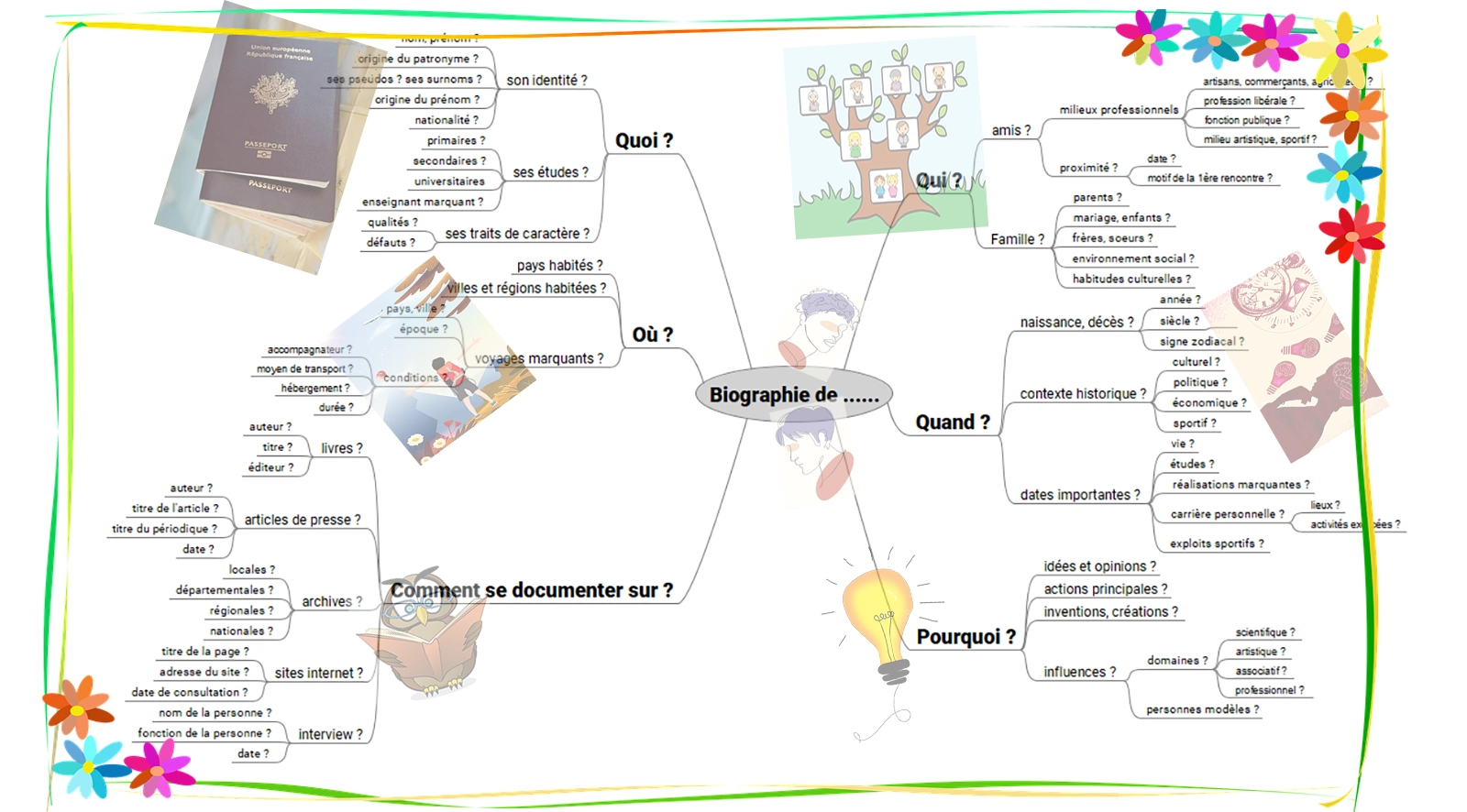

l'art de la question

La question est l’outil privilégié du biographe.

A mi-chemin entre un détective privé et le journaliste d’investigation, dans l’art de la question, il se doit d’exceller. Probablement même, est-ce sa méthode privilégiée pour installer le dialogue dans une situation d’interaction avec une personne ?

Pour autant, vouloir faire l’exhaustivité des types et des formes de questions, serait illusoire et totalement improductif. Il existe autant de méthodologies du questionnement que de biographes. Et surtout, ce serait faire bien peu de cas de la personne interrogée. Chaque vie est différente et chaque vie est bonne à être racontée, et donc à être écoutée.

Encore faut-il entrer en empathie avec celle-ci, tenir compte de ses réponses pour rebondir, creuser davantage certains passages, surseoir aussi quand on sent que la réponse va réveiller sur un « nœud personnel ».

Il va sans dire, qu’au-delà de la neutralité dans l’interprétation des réponses, le biographe doit également faire preuve de curiosité intellectuelle. Ainsi en variant les relances, la personne interviewée convoquera une quantité plus importante de souvenirs. Si possible, structurés et complets !

Cela dit, dans cet art de l’interrogation, la question fermée doit demeurer l’exception. L’objectif oriente vers la libération de la parole. L’accession au récit mémoriel est à ce prix. D’où l’intérêt de s’appuyer essentiellement sur des questions ouvertes afin de maintenir l’interaction, et de s’approcher peu à peu d’un lâcher prise.

Et donc, tout comme il faut savoir apprivoiser les silences quand on pose une question, surseoir ou changer de sujet, s’avèrent bien utiles pour permettre à la personne interviewée de rétablir quelques liens mnésiques.

Cette mise à distance est également bénéfique au biographe. Ainsi, à la suite d’un entretien, durant la transcription, de nouvelles questions émergent fréquemment. Forcément plus resserrées, elles seront à poser lors de la séance suivante.

Comme un voyage à deux

Une biographie ou un compte-rendu de voyage ne se font pas en un jour. Si vous consultez un site ou un guide de l’écriture longue, vous constaterez que la plupart table sur plusieurs étapes. Et c’est rarement un trajet direct !

Dès le contact enclenché, il faudra trouver le bon régime moteur de la discussion. Et là forcément, en fonction du carburant oral qui alimentera la discussion,la digression encouragera plus ou moins le changement de direction intempestif. Et comme la carte mémoire précise n’existe pas, les bifurcations seront fréquentes.

Le conducteur de la mémoire se rappellera alors les nids de poule de sa vie. Sa sensibilité aux panneaux indicateurs surgissant de nulle part infligera des coups de souvenirs à droite, poussera à bifurquer sur une carte postale à gauche, marquera un arrêt prolongé devant une trace d’une commémoration particulière… A côté, le biographe, bien calé dans le siège passager, ne pourra que remplir le « road book » au fur et à mesure de l’itinéraire raconté. Mais impossible pour lui de prendre le pilotage à son compte, au risque de passer à côté d’une curiosité mémorable.

Certes, la destination finale, il en aura bien une idée précise. Mais happé par le paysage historique, social, géographique que la personne interviewée lui déroulera, il se contentera d’enregistrer. Il prêtera une oreille attentive à toutes ces images sonores. Il sait que c’est dans l’après coup qu’il reconstruira l’itinéraire suivi.

Alors bien sûr, il ne restera pas inactif entre deux entretiens. Loin s’en faut ! Chez lui, il retranscrira, il vérifiera les lieux et les dates, il habillera le texte aussi. Des tentatives d’enrichissement du texte initial se feront jour. A grand coup de connecteurs logiques, une mise en cohérence des évènements apparaitra alors. Toutefois, rarement, voire jamais, le premier jet ne représentera la version définitive.

De toute façon, la validation textuelle en revient toujours à l’organisatrice du voyage dans sa carte cérébrale. « Oh j’ai dit ça ! Ah oui, c’est vrai, ça s’est passé comme ça ! » Là, réside l’intérêt principal du processus d’écriture pour autrui. Et pour un biographe, ces commentaires à posteriori seront l’essence même de son moteur à écriture.

« Ah tiens, j’aurai pu parler de ça aussi… » Et c’est reparti pour une nouvelle étape.